伴隨著中國城市化進程加快,交通網絡化、公交化,中國的城市化在空間商不斷外擴,區域界限逐步消失,在生活需求上,由于城市中心低價的飆升、環境的惡化,使得人們不由自主向城區邊緣擴散,從而催生了新的城市空間版圖。在這一時代背景下,旅游地產贏得了更大的市場空間和機會,區域資源被置于廣闊的地域范圍內進行優化配置,使旅游地產價值更大化。同時,旅游地產也逐步成為提升城市形象,改善城市品質的重要支撐。可以說城市化與旅游地產將逐步體現出“雙輪驅動”的并存態勢,相互作用,缺一不可。

一、休閑景觀地產推動都市近郊城市化

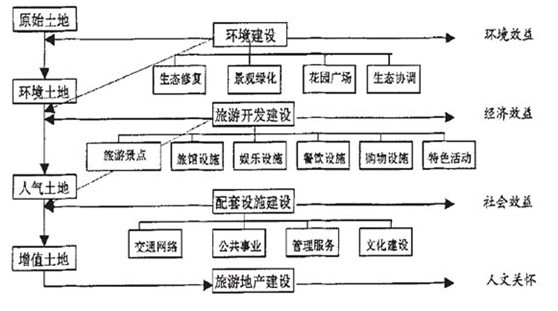

大中型城市市內或市郊的城市化進程中,在沒有資源優勢的情況下,往往采用旅游地產在自我營造的旅游氛圍中開發地產項目的方式,進行大型旅游項目開發,營造具有影響力、沖擊力的旅游景觀景區,改善區域基礎設施條件和環境質量,靠旅游業的關聯帶動作用引來人流物流,將生地變成旅游熟地、旺地,引起景區附近地產升值,再就勢開發地產價值。此類地產開發與旅游景觀開發高度融合,地產開發即旅游景觀開發,房產本身即是旅游景觀載體或表現形式。與旅游景觀開發二位一體的房產開發。景即是房,房即是景,景中有房,房中有景,直接提升住宅的環境品質,增加休閑功能,提高居民生活質量,將旅游地產開發提升到一個新境界。

一方面,旅游住宅地產正逐步成為現代生活方式的新主張。旅游住宅地產是指與旅游區相連接,可提供出租及購買需要的各類住宅建筑。這類住宅建筑對戶外活動和觀賞風景的特殊要求,使其與自然景色有著極為密切的關系,一般有兩種方式:一是借勢(景)型開發,一是造勢(景)式開發。 旅游住宅地產的基本特點是提供“第一居所”為主要目的,多建在旅游資源突出的大中型城市市內或市郊。依靠旅游資源、提升住宅的環境品質,增加休閑功能,提高生活質量。

另一方面,休閑度假是每個人都向往的生活狀態,“市區有一個公寓,周末能到郊外休閑度假”,這種生活需求將隨著現代城市高樓林立、交通擁堵、空氣不暢,而郊區道路及基礎設施不斷提高而持續增大。過去休閑旅游地產空置率較高,主要是沒有把具有資源的邊緣區域休閑旅游地產產品和產業及城市建設有效溝通起來,現在這種狀況正在改變,新的休閑旅游地產與城市生活更加靠近,因此也拓展了需求空間。

在這一大的前提影響下,休閑景觀地產的開發與投入將大力推動都市近郊城市化的發展,也正是促使旅游型城市化趨勢的重要原因之一。

都市近郊城市化進程

二、旅游度假地產推動旅游景區城市化

大中城市遠郊或遠離大中城市的著名風景區內部或者周邊依托現有的優秀旅游資源旅游景區,又投入休閑度假設施設備的建設,大力營造旅游度假氛圍。開發商以為異地置業者提供第二居所度假休閑為目的,業主以度假置業和投資置業為目的。國外通過發展海濱度假地促進海濱城市化是城市發展的一個重要手段,澳大利亞的黃金海岸、英國的海濱城市以及美國奧蘭多等都是由海濱度假地發展而來的。而我國的海濱度假地如北戴河、昌黎黃金海岸, 溫泉度假地如山西的奇村、頓村, 自然風景區如五臺山臺懷鎮等, 這些地方都是大量的賓館、飯店、旅行社、零售業集聚, 旅游業經營構成明顯的城市景觀而在都市郊區興建游憩設施或人造景觀也會使原本的郊區農村短時間內轉變為城市景觀。

度假地產的真正意義不是把城市建筑搬到鄉村野外、山水之間,而是在沉淀下來潛心研究資源的創造、人文的創生、產業的構建。因為度假地產所處的地塊,往往具有較強的自然景觀價值或人文價值,具有較大的稀缺性,區域升值潛力巨大,尤其是那些地處世界自然遺產或人文遺產的名山大川或沿海景區,更是彌足珍稀,一旦遭到無情的破壞就會造成無法彌補的遺憾。只有將自然山水與人文景觀結合起來,將旅游型城市化建設與地產運作結合起來,形成有效互動,共建互生,才能真正構建旅游型城市的產業鏈,比如國外的馬爾代夫、威尼斯等,中國的麗江古鎮、博鰲等。

三、 旅游商業地產推動傳統鄉村人口城市化

城鎮的發展基于兩種動力,一種是向心集聚的力量,另一種是離心擴散的力量。一般說來,城市發展的向心過程和離心過程貫穿于城市化的全過程,但是城市發展的初、中期以向心集聚的力量為主,中后期則以離心擴散的力量為主。

首先,旅游商業地產引進的旅游消費觀念差異化是鄉村人口城市化的基礎動力。旅游業和經濟發展水平、國民可支配收入水平、生活方式的轉變等因素休戚相關。閑暇時間、非必要性開支和旅游動力是產生旅游意愿的三個條件。旅游活動的初期形態多是以觀光游覽為主,之后開始向休閑、度假、體驗、健身等方向轉變。當城市旅游、知名景點景區成為旅游者旅游行為的普遍載體之后,旅游商業地產與日俱增,旅游消費觀念的轉變促使旅游者關注新的旅游形式。因此鄉村旅游產業為了迎合這一市場需求,其獨特性優勢開始成為旅游業的新生力量,進而引發業內對鄉村人口城市化現象的關注。

其次,鄉村經濟文化發展需要是城市化發展的根本動力。在鄉村人口城市化發展的動力因素中,旅游商業地產是推動城市化發展的特殊因素。鄉村地區為加快旅游開發而衍生出多種產業要素,這為農村剩余勞動力的有效轉移創設了新環境,相比較于進城務工等異地轉移方式,鄉村旅游對剩余勞動力的安置既是一種高效的就地轉移,同時也是相對于農業生產周期的錯峰式轉移。另一方面,當傳統的以工業化為主導的城市化驅動模式面臨發展中的瓶頸時,旅游業將成為鄉村產業結構調整與產業水平提升的優勢產業。

因此,原先傳統的農業鄉村,由于旅游地產的開發,引發區域原有的農業人口進入旅游產業鏈,從農民轉變為旅游從業者,實現旅游業引發的人口城市化。這類鄉村人口城市化在旅游區的依托城市非常明顯, 如四川成都市的三圣鄉農家樂項目建設,帶動是非農業人口聚集的中心地帶, 通過旅游業的發展和多方面人口優惠政策, 城鎮化率取得了較大的提高, 而這些跳躍式增長的城鎮人口, 其就業和發展都是以旅游業和與旅游業有關聯度的第三產業為支撐的。旅游地產的發展不僅促進了人口城市化的“量”,同時還會促進農村社會觀念、思想意識、生活方式的城市化轉變, 這種“質”的轉變一方面和工業城市化一樣是伴隨著城市化“量” 的擴張逐步進行的, 而另一方面則是通過旅游業發展所特有的旅游者的“示范效應”帶動的。這種轉變在落后的地區發展旅游業時最容易出現。落后地區的居民通過模仿和學習旅游者,其行為舉止、衛生習慣、經商意識、生活方式等都可以得到改善和提高, 如大理古城的白族居民, 隨著旅游商業地產的發展, 社區居民參與旅游接待工作,不僅脫離了貧困, 而且文化修養、商品意識觀念都有了飛躍發展。

四、旅游主題地產帶動城市品質提升

大多數人看來,歡樂谷是一個游樂園,世界之窗是一個公園,錦繡中華是另一個公園,其實這幾個深圳文化生態中最核心景點的共同娘家是華僑城——聽起來像是個地產商的名字,但造房子僅僅是華僑城的一部分工作,華僑城的員工更愿意介紹自己是旅游與文化的經營者。華僑城將過去的荒灘野嶺變成具有極高知名度和美譽度的旅游城,為自己創造出區域性旅游資源優勢,再以此為依托,開發高質量的旅游主題地產。華僑城是先由旅游起步,旅游“帶靚”環境,環境帶旺地產,地產促進華僑城全面發展,是旅游與地產良性互動的典型,從而也從根本上提高了深圳市的旅游形象和城市品質。

五、大盤綜合性旅游地產推動城市空間結構重組

大盤綜合性旅游地產推動城市空間結構重組是指:由于旅游綜合性大盤的建設使城市空間結構發生了大的變化, 城市要素或者進行內部重組,或者在新的空間進行重新布局。

多年來,黃山旅游沿襲“景區帶動型”的發展模式,猶如“小馬拉大車”,存在三大先天不足:一是自然觀光型旅游唱主角,旅游產品結構單一脆弱;二是旅游消費以吃住行為主,制約旅游產業鏈延伸;三是不適應多層次的游客不同需求,體驗性差、“回頭客”少。“國際旅游綜合體”以房地產為基礎,以高檔酒店為載體,以一流的自然人文服務環境為前提,以品質高、功能全的服務內容為根本,集觀光、休閑、會展、美食、演藝、運動為一體,其最大特點是將旅游資源融入到當地居民的生活當中。目前,黃山元一大觀、新徽天地、茶博園、旅游廣場等一批城市旅游綜合體如雨后春筍方興未艾,旅游業態包括居住、游憩、文化、逸世、娛樂、審美等全新國際化體驗。綜合性旅游地產行業的興起,變單一“景區帶動型”為“景區、城市雙帶動型”,變傳統的旅游景區開發模式為“中心旅游城市+旅游休閑小鎮”模式,加快自然觀光型旅游向休閑度假型旅游轉型,促進了旅游城市向城市旅游跨越。

旅游產業的地位與產業經濟規模的快速發展,使得旅游地產不僅成為一種新旅游產品進入客源市場,同時也成為一種成功的多產業融合方式進入行業發展領域,并承載一定的城市功能。以此也拉動眾多國內外規模企業競相滾動資金開發旅游地產,也形成了一個又一個讓世人關注的經典案例。

伴隨著中國城市化進程加快,城市空間不斷外擴,區域界限逐步消失;在生活需求上,由于城市中心地價飆升、環境惡化,人們不由自主向城區邊緣擴散,從而催生了新的城市空間版圖。在這一背景下,旅游地產贏得了更大的市場空間,區域資源被置于廣闊的地域范圍內進行優化配置,使旅游地產價值更大化。同時,旅游地產也逐步成為提升城市形象,改善城市品質的重要支撐,甚至在某種程度上牽引城市空間的發展走向。可以說城市化與旅游地產將逐步體現出“雙輪驅動”的并存態勢,相互為用。而旅游型城市化是旅游作為推動城市化的一種動力,是 引導人口向城市集中的過程,是基于后現代主義消費觀和后現代主義城市觀的一種城市發展形式8能夠在推動城市化的基礎上,進一步合理調整城市空間、改善生態環境和人居環境、提高城市精神文化內涵,從而達到建設可持續發展的宜居城市目標。

參考書目

張雪. 城市化委員會發布2011年中國城市化典范案例, 城市化雜志, 2011年11月16日

馬有朋. “旅游地產行業化”策略下的城市化模式, 網絡資源, 收錄于2011年10月30日